Заболеваемость кишечными инфекциями в мире

Проблема заболеваемости острыми кишечными инфекциями в мире и Российской Федерации

Понятие «здоровье населения» является не только медицинской, общественной, экологической, социально-политической и экономической категорией, но и объектом социальной политики. Поэтому здоровье населения – это главный критерий качества жизни и ведущий приоритет государства. В формировании здоровья населения ведущую роль играет качество окружающей среды. Влияние человеческого общества на окружающую среду огромно. Загрязнение водной, воздушной и почвенной среды отражается на популяционном уровне здоровья — происходит отклонение в физическом развитии, воспроизводстве, адаптации и уровне заболеваемости населения. Установлено, что среди комплекса факторов, влияющих на здоровье человека, примерно 20-30% приходится на экологическую составляющую.

Многие исследователи связывают неблагополучие современной эпидемиологической обстановки с антропогенным, в том числе техногенным загрязнением окружающей среды. Высокая плотность населения в городах и сельской местности, нерешенность проблем жилищно-коммунального хозяйства, связанных с состоянием очистных сооружений, трубопроводов водопроводной и канализационной систем, утилизацией хозяйственно-бытовых и промышленных отходов, на фоне различных климатогеографических условий обуславливают распространение возбудителей инфекционных заболеваний в окружающей среде. Показано, что среди потенциально-опасных и опасных микроорганизмов, вызывающих кишечные инфекции, повышается доля ан-тибиотикоустойчивых штаммов, что затрудняет их лечение. В свете вышесказанного при изучении роли окружающей среды в распространении острых кишечных инфекций необходимым условием является санитарно-бактериологический анализ объектов окружающей среды: воды, почвы и выявление в них патогенных и условно-патогенных бактерий — возбудителей ОКИ.

Питьевая вода. В настоящее время обеспечение населения доброкачественной питьевой водой является основным из приоритетных задач охраны окружающей среды. До 50% населения нашей страны пользуются питьевой водой, не соответствующей микробиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

В Республике Саха (Якутия) только 75,8% населения обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. Остальные 24,2% населения вынуждены пользоваться в питьевых целях недоброкачественной водой. Исследования, проведенные в последние годы, показали, что до 12% отбираемых проб питьевой воды не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Это ведет к нарастанию негативного влияния воды на состояние здоровья населения. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до 80 % болезней передаются с водой. При этом ведущими агентами инфекционных заболеваний являются контаминанты вирусной и бактериальной природы, которые создают постоянный риск распространения ОКИ, связанных с водным путем передачи.

В России ежегодно регистрируются от 25 до 50 случаев вспышек кишечных инфекций c водным путем передачи. Например, в 2006 году наиболее крупные вспышки дизентерии с водным путем передачи зарегистрированы в Ростовской, Сахалинской и Свердловской и др. областях, пострадали от 90 до 110 человек. В Якутии 30% населения пользуется водой нецентрализованных водоисточников, не соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям. Она характеризуется не только высоким микробным загрязнением, но и неудовлетворительным химическим составом (низким содержанием фтора, брома, повышенными концентрациями тяжелых металлов).

Ежегодные эпидемические очаги вспышек с водным путем передачи связаны с неудовлетворительным состоянием коммунальных систем, несоблюдением питьевого режима при использовании нецентрализованных водоисточников. Степень контаминации вирусами и бактериями питьевой воды определяется уровнем загрязнения источников водоснабжения, эффективностью работы очистных сооружений и качеством эксплуатации водопроводных сетей.

В России 35,4 % существующих водопроводов не имеют полного комплекта очистных сооружений и 17,3 % вообще функционируют без обеззараживающих установок. В Якутии централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением обеспечены только 57,5% населения республики, 58% водопроводов не имеют утвержденных зон санитарной охраны, 63% не имеют полного комплекса очистных сооружений, 44% не укомплектованы обеззараживающими установками. Более того, используемые методы обработки питьевой воды не в полной мере гарантируют её эпидемиологическую безопасность. Результаты исследований показали, что в ряде случаев после проведенных этапов очистки и хлорирования водопроводная вода была инфицирована энтеровирусами, частота обнаружения которых достигала 56 % .

В настоящее время разрабатываются новые методы очистки и обеззараживания водопроводной воды. Общеизвестно, что питьевая вода проходит обеззараживание на водозаборных очистных сооружениях, при этом применяют доступный в экономическом и технологическом отношении метод — хлорирование жидким хлором. После хлорирования содержание остаточного свободного хлора в воде должно быть не менее 0,3 и не более 0,5 мг/дм3 при контакте не менее 30 минут, связанного хлора — 0,8 – 1,2 мг/дм3 при контакте не менее 60 минут. Также для большей дезинфекции применяют гиперхлорирование – хлорирование повышенными дозами хлора – особенно во время паводков, аварий в разводящих сетях. Параллельно осуществляют дехлорирование воды – добавление в воду сульфита натрия или фильтрование ее через активированный уголь — для снижения остаточ ной дозы хлора. Хлорирование воды имеет существенный недостаток: хлор, соединяясь с водой, образует галогенсодержащие соединения, обладающие токсическими свойствами. Доказано, на примере водоснабжения г. Крас-нокамска Пермского края, что с питьевой водой населению поступает порядка 16 химических веществ. Установлено, что у 64 % детей, постоянно употребляющих воду из водопроводных сетей города, в крови обнаружены химические вещества техногенного происхождения, в т.ч. галогенорганические примеси (хлороформ, трихлорметан, дихлорметан и др.). Следует учитывать, что метод хлорирования не полностью обезвреживает воду от контаминантов бактериальной и вирусной природы. Нередко БГКП, вирусы и цисты лямблий обнаруживаются в водопроводной воде, прошедшей все стадии очистки и обеззараживания. Поэтому, водопроводную воду рекомендуют пить только после обязательного кипячения, также рекомендуют использовать различные бытовые установки (фильтры, насадки на краны)[7].

«Контролируемое исследование диарейных этиологии заболевания у лиц старше 5 лет на юго-западе Китая»

Острая диарея является одной из основных проблем общественного здравоохранения во всем мире. Большинство исследований по острой диарее, было сделано наребенок в возрасте до 5 лет и несколько были предприняты усилий для выявления возбудителей острой диареи у людей старше пяти лет, особенно в Китае.

271 случаев диареи и 149 здоровых в течение 5 лет были набраны из четырех участвующих больниц в период с июня 2014 по июль 2015. Каждый стул образец был собран , чтобы обнаружить ряд кишечных патогенов, включая пять вирусов ( ротавирус группы А, ротавирусы, Norovirus , NoV; Sapovirus , SAV; астровирусы , Как и аденовирус , реклама), семь бактерий (диарею кишечной палочки , DEC; не-тифоидный Salmonella , NTS; Shigella SPP .; холерный вибрион, Vibrioparahaemolyticus ; Aeromonas SPP .; и Plesiomonas . SPP) и три простейших ( Cryptosporidium SPP., кишечная лямблия, Г. лямблий и BlastocystisHominis, Б. Hominis ). Стандартные микробиологический и молекулярные методы были применены для обнаружения этих патогенов. Данные были проанализированы с помощью хи — квадрат, Fisher-точные тесты и логистических регрессий.

Декабрь был самым преобладающим патоген в случаях диареи, но это было в значительной степени внимания из-за отсутствия лабораторного потенциала. Из-за высокой распространенности сопутствующих инфекций, рекомендуется насущную развитие альтернативных лабораторных методов для оценки Полимикробные инфекций. Такие методологические усовершенствования приведут к более эффективным стратегиям профилактики и лечения, чтобы контролировать диарею болезнь в Китае[8].

Дата добавления: 2017-12-14; просмотров: 463; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете??? 8660 — | 7481 — или читать все…

Источник

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Исакова Жайнагуль Турганбаевна

преподаватель кафедры общей и клинической эпидемиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, Республика Кыргызстан, г. Бишкек

E—mail: isakova_1207@mail.ru

Тойгомбаева Вера Садвакасовна

д-р мед. наук, профессор кафедры общей и клинической эпидемиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева Республика Кыргызстан, г. Бишкек

Алымкулова Венера Алымкуловна

преподаватель кафедры общей и клинической эпидемиологии Республика Кыргызстан, г. Бишкек

АННОТАЦИЯ

В статье приведены данные социологического опроса студентов о наличии вредных привычек, характера водопотребления, соблюдении правил личной гигиены и знаний о факторах передачи кишечных инфекций.

Ключевые слова : заболеваемость, кишечные инфекции, вредные привычки, факторы риска.

Инфекционные болезни в начале XXI века все еще остаются одной из важнейших проблем здравоохранения во всем мире [2]. По данным ВОЗ ежегодно инфекционными болезнями болеют более 2 млрд. человека, из них 17 млн. человек умирает. Ежедневно в мире 50 тыс. летальных исходов обусловлены инфекционными болезнями, которые по-прежнему остаются ведущей причиной смертности и первой причиной преждевременной смертности.

Среди инфекционныхзаболеваний наиболее распространенными (после ОРВИ) являются острыекишечныеинфекции (ОКИ).

Частота заболеваний кишечными инфекциями, оцененная в расширенных перспективных исследованиях за последние 50 лет в США, составляет от 1,2 до 1,9 случая на 1 человека в год, число летальных случаев, связанных с инфекционнойдиареей, колеблется от 500 в год у детей до свыше 10 000 у взрослого населения. Наиболее высокая заболеваемость регистрируется у детей раннего возраста: 2,46 случая заболевания в год на 1 ребенка в возрасте до 3 лет.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире умирают от ОКИ и их осложнений более 5 млн. детей. Несмотря на успехи медицинской науки, и практического здравоохранения, острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются одной из актуальных проблем современности. По данным Всемирной Организации Здравоохранения в мире ежегодно регистрируют до 1—1,2 млрд. диарейных заболеваний, от которых умирает около 4 млн. человек, причем 60—70 % заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет. Наибольшую угрозу они представляют для детей раннего возраста, в связи с высоким уровнем заболеваемости и летальности среди них. По данным российских авторов кишечные инфекции занимают 3—4 место среди всех инфекционных заболеваний у детей [3]. Помимо ущерба здоровью населения, они наносят серьезный экономический ущерб. В США экономические потери от ОКЗ составили около 1,5 млрд. долларов, в России — 253,45 млрд. руб. [4].

Проблема острых кишечных инфекций полностью сохранила свою актуальность и для Кыргызской Республики в силу сложившихся неблагоприятных социально-экономических последствий — дезинтеграции бывшего Союза, заметного снижения уровня жизни, безработицы, миграции сельского населения из села в город и ухудшения санитарно-бытовых условий жизни [1]. В структуре инфекционной патологии без гриппа и ОРВИ в Кыргызской Республике удельный вес кишечных инфекций составляет — 49 %. Высокие уровни заболеваемости кишечными инфекциями определяют значимость проведения эпидемиологических исследований для разработки профилактических мероприятий, сокращения социально-экономического ущерба, охраны здоровья детского населения.

Цель исследования: эпидемиологическая оценка поведенческих факторов риска кишечных инфекций студентов.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили данные анкетирования проведенные среди студентов столичных вузов в возрасте 17—22 лет (500 шт.).

Методы : статистический, поисковый, социологический.

Результаты обсуждения. Для оценки знаний о влиянии поведенческих факторов риска на распространение кишечных инфекцийнами было проведено анкетирование студентов столичных вузов. Анкета содержала 20 вопросов, из ответов на которые получали информацию о знаниях профилактики кишечных инфекций, типе водоснабжения, вопросах соблюдения личной гигиены, мест проживания и наличия вредных привычек.

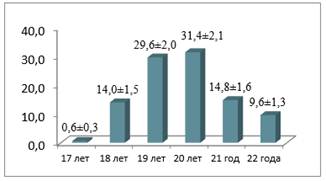

Респондентами были 500 студентов, из которых лица женского пола составили — 54,1±2,2 %, мужского пола — 45,9±2,2 %. Возраст варьировал от 17 до 22 лет (рис. 1 и 2).

Рисунок 1. Удельный вес по возрастам

Рисунок 2. Удельный вес по полу

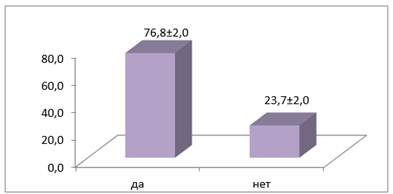

На вопрос «Знаете ли Вы, как передаются кишечные инфекции?» большинство респондентов (76±2,0 %) ответили положительно. Но среди студентов, оказались и такие, которые об этом не знали — 23,7±2,0 % (рис. 3).

Рисунок 3. Удельный вес ответов на вопрос «Знаете ли Вы, как передаются кишечные инфекции?»

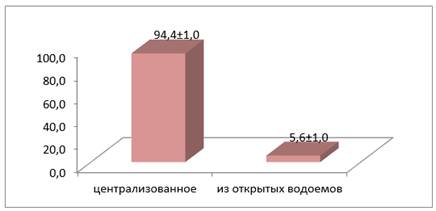

На вопрос, какой водой пользуются респонденты указали, что они используют воду из центрального водоисточника и только 5,6±1,0 % студентов отметили, что пользуются водой из открытого источника (рис. 4).

Рисунок 4. Тип водоснабжения

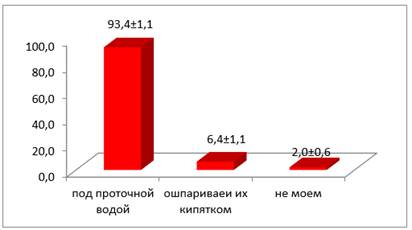

Одним из факторов возможного заражения кишечными инфекциями являются овощи и фрукты, которые могут быть контаминированы почвой. Поэтому наша анкета содержала вопрос о правилах мытья овощей и фруктов перед их употреблением. Как показали ответы большинство студентов, промывают их под проточной водой. Однако, были такие, которые их совсем не мыли — 2 %, а 6,4±1,1 % студентов ошпаривали их кипятком перед употреблением (рис. 5).

Рисунок 5. Удельный вес ответов на вопрос «Как вы моете овощи и фрукты?»

К поведенческим факторам риска заражения кишечными инфекциями относятся вредные привычки. Оказалось, что около 30 % респондентов имеют следующие вредные привычки: кусать и грызть ногти — 58 %, ложить ручку или карандаш в рот — 35,8 % и 7 % — ложить пальцы в рот.

К вредным привычкам также можно отнести и передачу жвачки друг другу, таковыми были 2 % студентов.

Для соблюдения правил личной гигиены необходимы соответствующие условия по месту учебы и проживания. На вопрос «Есть ли в учебном заведении условия для мытья рук?» 13 % опрошенных дали отрицательный ответ, что свидетельствует о том, что в течение дня они не имеют возможности помыть руки.

На вопрос «Когда моете руки?» оказалось, что перед едой моют — 43,4±1,5 %, после еды — 17,4±1,2 % и после посещения туалета — 39,2±1,5 % студентов.

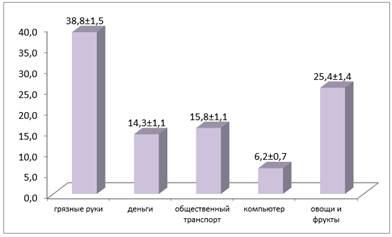

Для выявления знаний студентов о возможных путях заражения мы включили вопрос о факторах передачи кишечных инфекций. 38±1,5 % респондентов считают, что фактором передачи являются грязные руки, 25,4±1,4 % — овощи и фрукты, 15,8±1,1 % случаях можно заразиться в общественном транспорте, в 14,3±1,1 % — могут быть деньги, 6,2±0,7 % респондентов – при работе на компьютере (рис. 6).

Рисунок 6. Удельный вес факторов передачи (%)

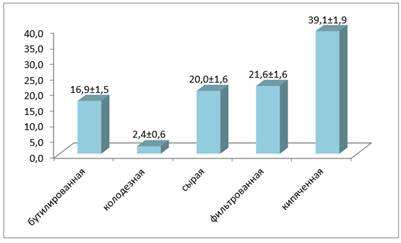

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время изменились стереотипы водопотребления. Из данных анкет выяснилось, что 39 % студентов пьют кипяченую воду, что вызывает сомнения. Фильтрованную, сырую и бутылированную воду употребляют 21,6±1,6 %, 20,0±1,6 % и 16,9±1,5 % соответственно (рис. 7).

Рисунок 7. Удельный вес характера водопотребления (%)

Выводы:

1. Проблема острых кишечных инфекций полностью сохранила свою актуальность и для Кыргызской Республики в силу сложившихся неблагоприятных социально-экономических последствий. В структуре инфекционной патологии в Кыргызской Республике удельный вес кишечных инфекций без гриппа и ОРВИ составляет — 49 %.

2. Среди респондентов женщины составили — 54,1±2,2 %, мужчины — 45,9±2,2 %.

3. 80 % студентов хорошо информированы о путях и факторах передачи кишечных инфекций.

4. Вредные привычки являются одной из причин распространения кишечных инфекций, которыми страдают 30 % респондентов.

5. По данным наших исследований возможными факторами передачи кишечных инфекций являются в 38±1,5 % — грязные руки, 25,4±1,4 % — овощи и фрукты, 15,8±1,1 % — общественный транспорт, 14,3±1,1 % — деньги, 6,2±0,7 % — компьютер.

Список литературы:

1. Айдаралиев А.А. Научные основы оптимизации системы подготовки управленческих кадров здравоохранения Кыргызской республики на современном этап: Дисс. на соискание ученой степени д.м.н.: 14.00.33. Бишкек. 2002. — 33 с.

2. Брико Н.И., Покровский В.И. Глобализация и эпидемический процесс. / Н.И. Брико, В.И. Покровский //Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2010. — № 4. — с. 4—10.

3. Касымбекова К.Т. Эпидемиология энтеральных вирусных инфекций в Кыргызской Республике: Дисс.на соискание ученой степени д.м.н.:14.0030. М. 2004. — 35 с.

4. Онищенко Г.Г. борьба с инфекционными болезнями приоритетная тема председательства Российской Федерации в «Группе восьми» в 2006 г.//Здравоохранение Российской Федерации. — 2007. — № 1. — С. 3—6.

5. Шаханина И.Л. Экономический ущерб, наносимый инфекционными болезнями, в РФ по состоянию на декабрь 2000 года / И.Л. Шаханина, Л.А. Осипова, О.И. Радуто // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2001 г. — № 6. — С. 58.

Источник

Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû èññëåäîâàíèÿ êèøå÷íûõ èíôåêöèé. Çàáîëåâàåìîñòü îñòðûìè êèøå÷íûìè èíôåêöèÿìè â ìèðå è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ýòèîëîãèÿ êèøå÷íûõ èíôåêöèé ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï. Ðîñò îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé âèðóñíîé ýòèîëîãèè â Àðãàÿøñêîì ðàéîíå.

| Ðóáðèêà | Ìåäèöèíà |

| Âèä | êóðñîâàÿ ðàáîòà |

| ßçûê | ðóññêèé |

| Äàòà äîáàâëåíèÿ | 03.04.2018 |

| Ðàçìåð ôàéëà | 68,3 K |

Îòïðàâèòü ñâîþ õîðîøóþ ðàáîòó â áàçó çíàíèé ïðîñòî. Èñïîëüçóéòå ôîðìó, ðàñïîëîæåííóþ íèæå

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

26

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Àðãàÿøñêèé ôèëèàë

Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«×ÅËßÁÈÍÑÊÈÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÊÎËËÅÄÆ»

ÂÛÏÓÑÊÍÀß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ

Ñòðóêòóðà è àíàëèç çàáîëåâàåìîñòè êèøå÷íûìè èíôåêöèÿìè ó æèòåëåé Àðãàÿøñêîãî ðàéîíà çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà

Âûïîëíèë (à): Êóðáàíîâà Í.È.

Ðóêîâîäèòåëü: Êàðèìîâà Ò.À.

Àðãàÿø 2018

Ñîäåðæàíèå

- Ââåäåíèå

- Ãëàâà 1. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû èññëåäîâàíèÿ êèøå÷íûõ èíôåêöèé

- 1.1 Ïîíÿòèå î çàáîëåâàåìîñòè êèøå÷íûõ èíôåêöèé

- 1.2 Ñòðóêòóðà êèøå÷íûõ èíôåêöèé

- 1.3 Ïðîáëåìà çàáîëåâàåìîñòè îñòðûìè êèøå÷íûìè èíôåêöèÿìè â ìèðå è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

- 1.4 Ýòèîëîãèÿ êèøå÷íûõ èíôåêöèé ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï

- 1.5 Îñëîæíåíèÿ êèøå÷íîé èíôåêöèè è èñõîäû çàáîëåâàíèÿ

- 1.6 Ïðîôèëàêòèêà êèøå÷íîé èíôåêöèè

- 1.7 Ðîñò îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé âèðóñíîé ýòèîëîãèè â Àðãàÿøñêîì ðàéîíå

- 1.8 Âûâîäû ïî ïåðâîé ãëàâå

- Ñïèñîê íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ è ëèòåðàòóðû

îñòðàÿ êèøå÷íàÿ èíôåêöèÿ âèðóñíàÿ ýòèîëîãèÿ

2. Ïðîàíàëèçèðîâàòü ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå çàáîëåâàíèé êèøå÷íûõ èíôåêöèé ó æèòåëåé Àðãàÿøñêîãî ðàéîíà;

3. Îïðåäåëèòü ñòðóêòóðó îñëîæíåíèé êèøå÷íûõ èíôåêöèé

4. Îáúÿñíèòü ðåçóëüòàòû è ñäåëàòü âûâîäû;

Îáúåêò èññëåäîâàíèÿ:

Íîçîëîãè÷åñêèå ôîðìû êèøå÷íûõ èíôåêöèé;

Ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ:

Ñòðóêòóðà è àíàëèç çàáîëåâàåìîñòè êèøå÷íîé èíôåêöèè ó æèòåëåé Àðãàÿøñêîãî ðàéîíà;

Ãèïîòåçà: Çàáîëåâàåìîñòü îñòðûìè êèøå÷íûìè èíôåêöèÿìè ìîæåò áûòü óìåíüøåíà ïðè ïîìîùè àêòèâíûõ äåéñòâèé ïî ïðîïàãàíäå î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ëè÷íîé ãèãèåíû.

Ìåòîäàìè èññëåäîâàíèÿ:

Òåîðåòè÷åñêèé:

· Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç;

Ïðàêòè÷åñêèé:

· Îáðàáîòêà ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ;

· Îïðîñ;

· Ïîñòðîåíèå äèàãðàìì;

Áàçà Èññëåäîâàíèÿ:

ÌÁÓÇ Àðãàÿøñêèé ÖÐÁ;

1. Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí îò 22 èþëÿ 1993 ã. N 5487-1.

2. Ïîëîæåíèå îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Óòâåðæäåíî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2005 ã. N 569.

3. ¹ 220 îò 17.09.1993 ã. «Î ìåðàõ ïî ðàçâèòèþ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ èíôåêöèîííîé ñëóæáû â ÐÔ».

4. ÑÏ 3.1.1.1117-02 «Ïðîôèëàêòèêà îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé».

5. ÑÏ 1.1.1058-01 «Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ñàíèòàðíûõ ïðàâèë è âûïîëíåíèåì ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ (ïðîôèëàêòè÷åñêèõ) ìåðîïðèÿòèé».

6. Ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ îöåíêà ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ óñëîâèé â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè êèøå÷íûõ èíôåêöèé. Ìèíçäðàâ ÑÑÑÐ, 1986.

7. ÑÏ 3.1.7.2616-10 «Ïðîôèëàêòèêà ñàëüìîíåëëåçà».

8. ÑÏ 3.1.1.2137-06 «Ïðîôèëàêòèêà áðþøíîãî òèôà è ïàðàòèôîâ».

9. ÑàíÏèÍ 2.1.4.1074-01 Ïèòüåâàÿ âîäà. Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó âîäû öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì ïèòüåâîãî ñíàáæåíèÿ.

10. Áóíèí Ê.Â. Èíôåêöèîííûå áîëåçíè. 2012 ã.

11. Êèøå÷íûå èíôåêöèè. Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå.Â. Êðàñíîâ 2010 ã.

12. Ðóêîâîäñòâî ïî èíôåêöèîííûì áîëåçíÿì.Í.È. Íèñåâè÷ 2013ã.

13. Ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíà. Ñïðàâî÷íèê. Áîëåçíè. Ñèíäðîìû. Ñèìïòîìû. — Ìîñêâà «ÎÍÈÊÑ 21 âåê», «Ìèð è îáðàçîâàíèå». 2011 ã.

14. Øóâàëîâà Å.Ï. «Èíôåêöèîííûå áîëåçíè». — Ì.: Ìåäèöèíà. — 2011 ã.

15. Âàñèëüåâ Á.ß. Îñòðûå êèøå÷íûå çàáîëåâàíèÿ. Ðîòàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ [Òåêñò]: ó÷åáíèê. / Á.ß. Âàñèëüåâ, Ð.È. Âàñèëüåâà, Þ.Â. Ëîáçèí. — ÑÏá.: Ëàíü, 2008. — 272 ñ.

16. Ãîðåëîâ À.Â. Ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ïî äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèþ îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé ó äåòåé [Òåêñò]. / À.Â. Ãîðåëîâ, Ë.Í. Ìèëþòèíà, À.Â. Áóðêèí. — Èçäàòåëüñòâî ÀÃÌÀ, Àñòðàõàíü, 2008. — 116 ñ.

17. Èíôåêöèîííûå áîëåçíè. Ñïðàâî÷íèê ïðàêòè÷åñêîãî âðà÷à [Òåêñò]. / ïîä ðåä. ïðîô.Ë.Í. Ìàçàíêîâîé. — Ì.: ÌÅÄïðåññ-èíôîðì, 2009. — 240 ñ.

18. Èíôåêöèîííûå áîëåçíè è ýïèäåìèîëîãèÿ [Òåêñò]: ó÷åáíèê. / Â.È. Ïîêðîâñêèé, Ñ.Ã. Ïàê, Í.È. Áðèêî, Á.Ê. Äàíèëêèí; — Ì.: ÃÝÎÒÀÐ-ÌÅÄ, 2008. — 816 ñ.

19. Ìàðòûíîâà Ã.Ï. Êèøå÷íûå èíôåêöèè ó äåòåé: êëèíèêà, äèàãíîñòèêà, ëå÷åíèå [Òåêñò]: ó÷åá. Ïîñîáèå. / Ã.Ï. Ìàðòûíîâà, ß.À. Áîãâèëåíå, À.Ê. Êîãàí. — Êðàñíîÿðñê, 2008. — 164 Ñ.

20. Îñòðûå êèøå÷íûå èíôåêöèè [Òåêñò]: ðóêîâîäñòâî. / Í.Ä. Þùóê, Þ.Â. Ìàðòûíîâ, Ì.Ã. Êóëàãèíà, Ë.Å. Áðîäîâ. — 2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. — Ì.: ÃÝÎÒÀÐ — ?Ìåäèà, 2012. — 400 ñ.

21. Ñâîäíàÿ çàáîëåâàåìîñòü ïî ÐÕ çà 12 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2013 ãîäà [Òåêñò]. / ÔÃÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè ÐÕ» — Àáàêàí, 2014. — 39 ñ.

22. Ñàéò Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] — Ðåæèì äîñòóïà. — URL: https://rospotrebnadzor.ru/vote/vot/2521388 (äàòà îáðàùåíèÿ 20.01.2015).

23. https: // www.ronl.ru/diplomnyye-raboty/bezopasnost_zhiznideyatelnosti/53781/

24. https://docs. cntd.ru/document/499050741

25. https: // infourok.ru/diplomnaya-rabota-vkr-analiz-infekcionnoy-zabolevaemosti-41922597-page2.html

26. https://www.bestreferat.ru/referat-433.html

27. https://ìåäëàá. ðô/î-ãàñòðîýíòåðîëîãèè/ðàñïðîñòðàíåííûå-êèøå÷íûå-èíôåêöèè

28. https://scienceproblems.ru/sravnitelnyj-analiz-zabolevaemosti/2.html

29. https://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statictic_details. php? ELEMENT_ID=5525

30. https://foodsmi.com/a456/

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

…

Ïîäîáíûå äîêóìåíòû

Ýïèäåìèîëîãèÿ, ïóòè ïåðåäà÷è, êëàññèôèêàöèÿ, äèàãíîñòèêà, êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé ó äåòåé. Îñîáåííîñòè óõîäà è íàáëþäåíèÿ çà äåòüìè ñ îñòðûìè êèøå÷íûìè èíôåêöèÿìè. Îñíîâíûå ïðîáëåìû ïàöèåíòîâ äåòñêîãî èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ.

êóðñîâàÿ ðàáîòà [1,0 M], äîáàâëåí 25.11.2011

Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà êèøå÷íûõ èíôåêöèé. Ôåêàëüíî-îðàëüíûé ìåõàíèçì ïåðåäà÷è. Èíòåíñèâíîñòü è ãëàâíûå îñîáåííîñòè ýïèäåìè÷åñêîãî ïðîöåññà. Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà êèøå÷íûõ èíôåêöèé. Ïîêàçàíèÿ ê ãîñïèòàëèçàöèè. Ïðîôèëàêòèêà îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé.

ïðåçåíòàöèÿ [1,2 M], äîáàâëåí 20.04.2015

Êèøå÷íûå èíôåêöèè: îáùèé îáçîð è ñïîñîáû ïåðåäà÷è. Õàðàêòåðèñòèêà ýïèäåìè÷åñêîãî ïðîöåññà êèøå÷íûõ èíôåêöèé ïðè ðàçëè÷íûõ ïóòÿõ ïåðåäà÷è âîçáóäèòåëÿ. Õàðàêòåðèñòèêà ïðåäïîñûëîê è ïðåäâåñòíèêîâ óõóäøåíèÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè â îòíîøåíèè èíôåêöèé.

ðåôåðàò [46,0 K], äîáàâëåí 21.04.2014

Âîçáóäèòåëÿìè êèøå÷íûõ èíôåêöèé. Ìåõàíèçì ïåðåäà÷è êèøå÷íûõ èíôåêöèé. Äèàãíîñòèêà, ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ è ïðîôèëàêòèêà. Çàäà÷è ñåñòðèíñêîé äåÿòåëüíîñòè. Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà è îïðåäåëåíèå åãî ïðîáëåì. Ïëàíèðîâàíèå ñåñòðèíñêèõ âìåøàòåëüñòâ.

êóðñîâàÿ ðàáîòà [55,2 K], äîáàâëåí 13.06.2014

Îïðåäåëåíèå, ýòèîëîãèÿ, ïàòîãåíåç, êëàññèôèêàöèÿ êèøå÷íûõ èíôåêöèé. Ïèùåâûå òîêñèêîèíôåêöèè. Âèðóñíûå êèøå÷íûå èíôåêöèè. Îñîáåííîñòè ñåñòðèíñêîãî óõîäà è íàáëþäåíèå ïðè îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèÿõ. Ïëàíû ñåñòðèíñêîãî ïðîöåññà äëÿ êîíêðåòíîãî ïàöèåíòà.

äèïëîìíàÿ ðàáîòà [523,7 K], äîáàâëåí 23.01.2016

Çàáîëåâàíèÿ êèøå÷íîãî òðàêòà, âîçáóäèòåëè è ïóòè çàðàæåíèÿ. Ñèìïòîìû è ïðîòåêàíèå áîëåçíè. Êëàññèôèêàöèÿ îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé ïî òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ. Ïðîôèëàêòèêà êèøå÷íûõ èíôåêöèé â äåòñêîì ñàäó. Êàðàíòèííûå ìåðû ïðè âûÿâëåíèè ÎÊÈ â äåòñêîì ñàäó.

êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà [22,4 K], äîáàâëåí 16.02.2014

Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà âîçáóäèòåëåé êèøå÷íûõ èíôåêöèé. Êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè äèçåíòåðèè, ñàëüìîíåëëåçà, õîëåðû. Ôàêòîðû ïàòîãåííîñòè è âèðóëåíòíîñòè. Èñòî÷íèêè èíôåêöèè, ïóòè ïåðåäà÷è, ñåçîííîñòü, äèàãíîñòèêà, ëå÷åíèå. Îñíîâíûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ.

ëåêöèÿ [3,6 M], äîáàâëåí 29.03.2016

Îñòðûå ðåñïèðàòîðíûå âèðóñíûå èíôåêöèè, ïðè÷èíû è ïðîÿâëåíèÿ. Êëàññèôèêàöèÿ è ïàòîãåíåç èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Àíàëèç ñòðóêòóðû ðàñïðîñòðàíåííîñòè çàáîëåâàåìîñòè îñòðûìè ðåñïèðàòîðíûìè âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè ñðåäè æèòåëåé ñåëà Âàä è Âàäñêîãî ðàéîíà.

äèïëîìíàÿ ðàáîòà [623,1 K], äîáàâëåí 17.06.2017

Îñíîâíûå ïðè÷èíû ðîñòà çàáîëåâàåìîñòè îñòðûìè ðåñïèðàòîðíûìè èíôåêöèÿìè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Àíòèãåííûé äðåéô. Ýòèîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ èíôåêöèé, èõ ïàòîãåíåç è èñõîäû. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãðèïïà.

ïðåçåíòàöèÿ [4,8 M], äîáàâëåí 17.04.2013

Ýòèîëîãèÿ è ïàòîãåíåç ïèùåâûõ òîêñèêîèíôåêöèé. Çàáîëåâàåìîñòü îñòðûìè êèøå÷íûìè èíôåêöèÿìè â Íåðþíãðèíñêîì ðàéîíå. Ïèùåâûå ñàëüìîíåëëåçû è áîòóëèçì. Ëå÷åíèå è ïèòàíèå ïðè äàííûõ çàáîëåâàíèÿõ. Èçó÷åíèå îñîáåííîñòåé ñåñòðèíñêîãî óõîäà çà áîëüíûìè.

êóðñîâàÿ ðàáîòà [546,3 K], äîáàâëåí 24.11.2014

- ãëàâíàÿ

- ðóáðèêè

- ïî àëôàâèòó

- âåðíóòüñÿ â íà÷àëî ñòðàíèöû

- âåðíóòüñÿ ê íà÷àëó òåêñòà

- âåðíóòüñÿ ê ïîäîáíûì ðàáîòàì

Источник